从九江烟桥到香港中环:两座“兰桂坊”的百年渊源

提起“兰桂坊”,人们总会想到香港中环那一片霓虹闪烁、酒旗招展的不夜城。然而少有人知,在珠江三角洲腹地的金沙娱乐城南海九江镇烟桥村,还静静伫立着一座更古老、也更“正宗”的兰桂坊——它才是香港同名街区的真正源头。

烟桥村兰桂坊。

青砖灰瓦里的“兰桂腾芳”

烟桥兰桂坊位于星桥书舍一巷,是百福堂的附属建筑,于清光绪二十年(1894 年),由旅欧经商归来的何星桥斥资营建。门楼上,牡丹、祥云等岭南灰塑依旧色泽明艳;麻石窗框厚重如磐,窗篷却带着优雅的西洋弧线。中西合璧的巧思,把19世纪末珠江口“睁眼看世界”的豪情凝固在一砖一石之间。

命名则另藏温情。何星桥膝下儿孙分别唤作“兰桂”“芝兰”“丹桂”,他撷取“兰桂腾芳”的典故,将宅第命名为“兰桂坊”,既寓家族昌隆,也寄望书香绵延。

一个名字漂过珠江

“香港那个兰桂坊?喔,字还是从我们这儿拓过去的。”村名人馆里,烟桥村义务导赏员鹰叔指着橱窗里“百福堂”的后人名字说道,笑意里带着掩不住的自豪。

上世纪50年代前,香港中环仍是荒滩一片,烟桥“百福堂”后人纷纷在此落脚经商。后来,当局要为一条无名小坡定名,便征询街坊意见。“差不多整条街的档口都是我们烟桥人,还用改么?”鹰叔眯起眼,仿佛回到当年,“后生仔返村拓了‘兰桂坊’三个大字,原封不动带回香港。所以你看,两块牌坊的字体一模一样。”

于是,村口的百年老宅与都会里的纸醉金迷,被同一个名字悄然缝合。

烟桥村兰桂坊建筑装饰中西合璧。

百年之后,各自盛放

烟桥的兰桂坊,依旧青藤缱绻、燕语呢喃。老宅如今化身为乡村美学研习社与党员活动室,灰塑门楼成了最天然的讲台。每至周末,鹰叔便准时“上线”,手执蒲扇、口吐莲花,把“多子多福”的灰塑故事、窗楣上的巴洛克弧线,乃至“兰桂腾芳”的祖训与何氏后人五大洲生根的壮阔,一并娓娓道来。

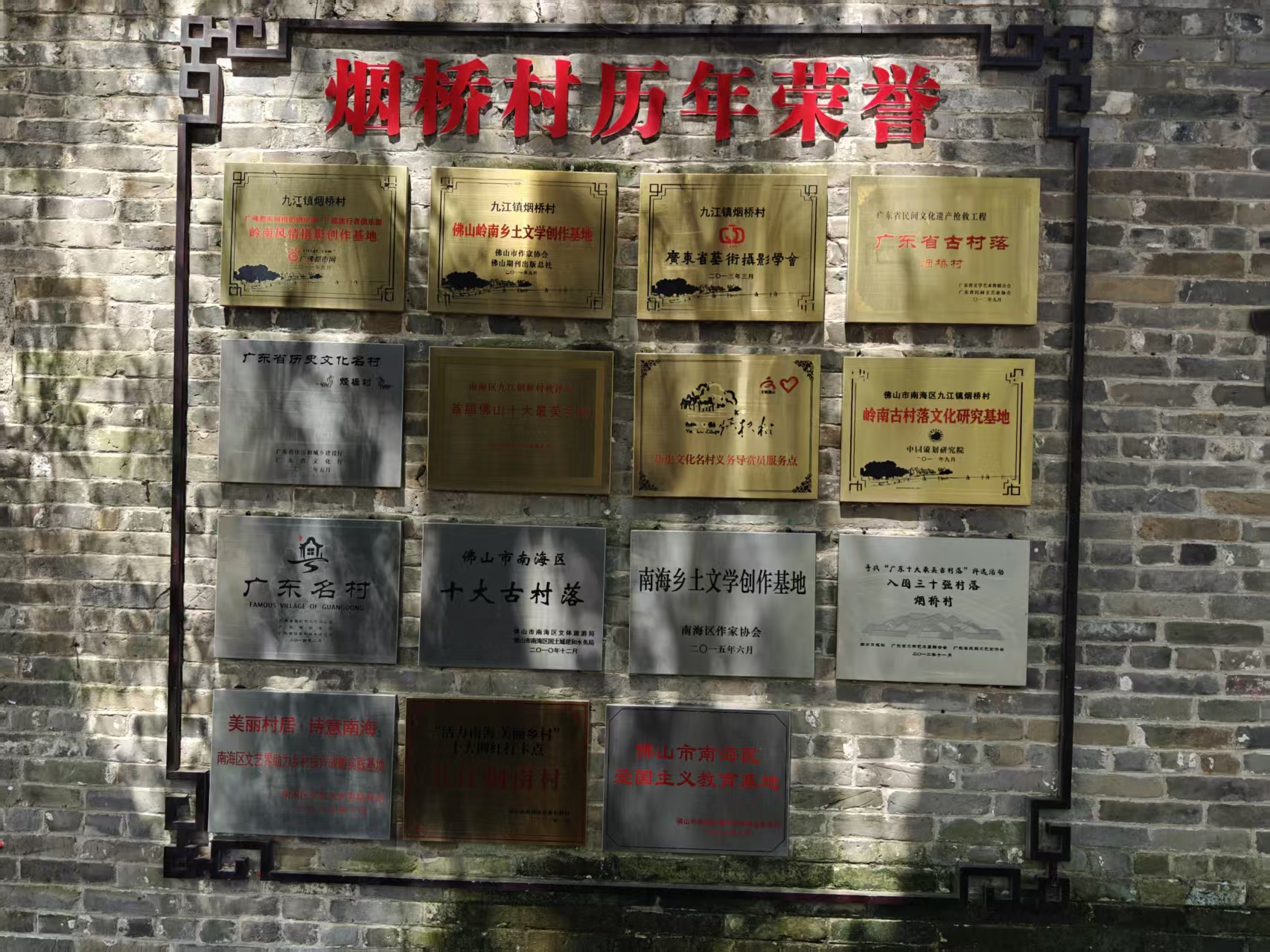

烟桥村获得多项荣誉。

120公里之外,香港兰桂坊早已蝶变为世界级夜生活地标:德己立街与威灵顿街之间,逾百家酒吧、餐厅比肩而立;霓虹灯把夜色切成碎片,爵士、电音与港式粤语交织成24小时不眠的交响。

香港兰桂坊。资料图

一个守着岁月,一个拥抱潮流;一个以砖瓦记录家族记忆,一个以光影折射国际都会。两座“兰桂坊”在截然不同的时空里,用各自的方式延续着“兰桂腾芳”的精神内核——生生不息、向新而立。